在全球新冠病毒肆虐的背景下,口罩已成為人們生活的一部分。由于醫用口罩屬于一次性用品,不可避免地對環境產生了重大負擔。最近,科學家的一項最新研究成果將口罩與電池聯系在一起,同時為廢舊口罩回收和電池供應緊缺兩大難題帶來了新思路。

俄羅斯國立科技大學(NUST MISIS)的研究人員與來自美國、墨西哥的同事共同開發了一項新技術,可以利用口罩廢料來生產具有成本效益的超級電容器電池,電池外殼則由藥品吸塑包裝制成。相關研究發表在《儲能雜志》(Journal of Energy Storage)2022年2月刊。

據了解,超級電容器(supercapacitor)是指介于傳統電容器和充電電池之間的一種新型儲能裝置,它既具有電容器快速充放電的特性,同時又具有電池的儲能特性。

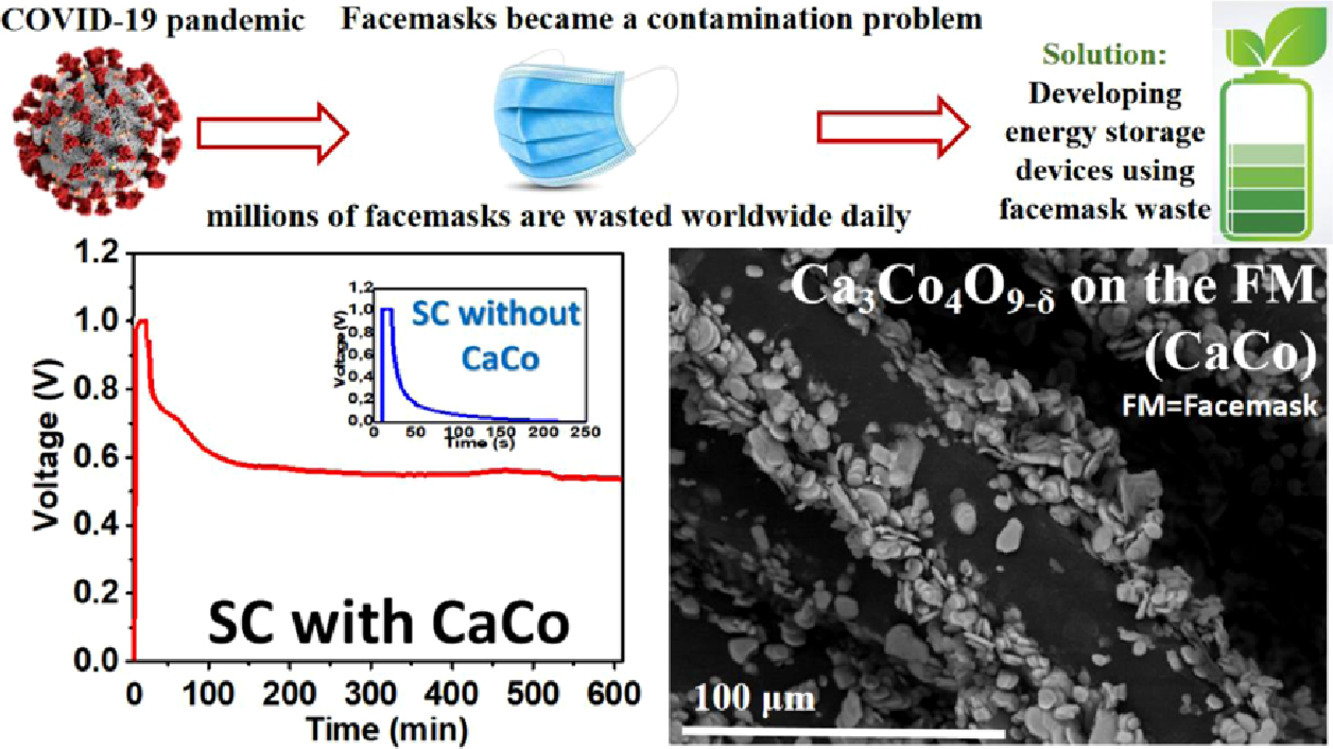

據2020年的一項研究統計,在新冠病毒開始流行后,地球上每月使用的口罩多達1300億個。這些口罩變成了數以百噸的聚合物廢料,進入垃圾填埋場、海洋和其他環境,或者在被燃燒時釋放出有毒氣體。如何有效回收廢舊口罩已成為科學家們亟需解決的問題。

如今通過這項新技術,僅需采購石墨烯,就可以將口罩、藥品包裝等醫用廢料轉化成輕薄、柔性、低成本的新型電池,在一定程度上實現了資源的可循環利用。該團隊研究人員表示,使用廢品作為原材料大幅降低了電池成本,如果需要的話,甚至可以制造成一次性電池。

與傳統的同類產品相比,這種新型電池具有高密度的存儲能量和電容量,重量更輕且成本更低。此前,使用類似技術制造的電池能量密度約為每千克10瓦時(Wh/kg),而這種新型電池的容量已提升至每千克98瓦時。這意味著該電池的能量密度已經接近目前最常見的鋰離子電池,后者的能量密度約為每千克100瓦時至265瓦時。

新型電池的制造步驟如下:首先,使用超聲波對口罩材料進行消毒,浸入由石墨烯制成的“墨水”中,再在壓力下壓制材料,并加熱到140℃,形成導電“顆粒”作為電池的電極。然后,在由新材料制成的兩個電極之間,放置同樣由口罩材料制成的絕緣隔層,再經過特殊電解液浸泡。最后,使用藥品吸塑包裝材料制成的保護殼進行覆蓋。

據該校Anvar Zakhidov教授介紹,傳統的超級電容器電池需要高達1000-1300℃的溫度來進行熱解碳酸化,而新技術將能耗降低了10倍。

此外,研究人員通過在電極上加入CaCo氧化物類型的無機鈣鈦礦納米粒子進一步改進了電池。此舉使電池能量密度又增加了一倍,達到了每千克208瓦時,實現了每克1706法拉的高電容量,明顯高于未添加石墨烯的最佳碳化電極的電容量(每克1000法拉)。

其中,性能最好的一版超級電容器電池在經過1500次充放電循環和10小時以上的長時間放電后,仍保持82%的電容量。

此前,研究人員曾嘗試使用各種多孔天然材料和廢品來制造超級電容器的電極,包括椰子殼、稻殼、報紙廢料、汽車輪胎廢料等。然而,使用這些材料往往需要在特殊熔爐中進行高溫退火(炭化)。由于石墨烯飽和度賦予它們的獨特屬性,口罩被證明是一種更加便宜且易于加工的材料。

目前,該團隊研究出的新型電池可用于時鐘、燈具等家用電器。未來,研究人員計劃將這項新技術應用于電動汽車、太陽能發電站和其他類型的電池生產。