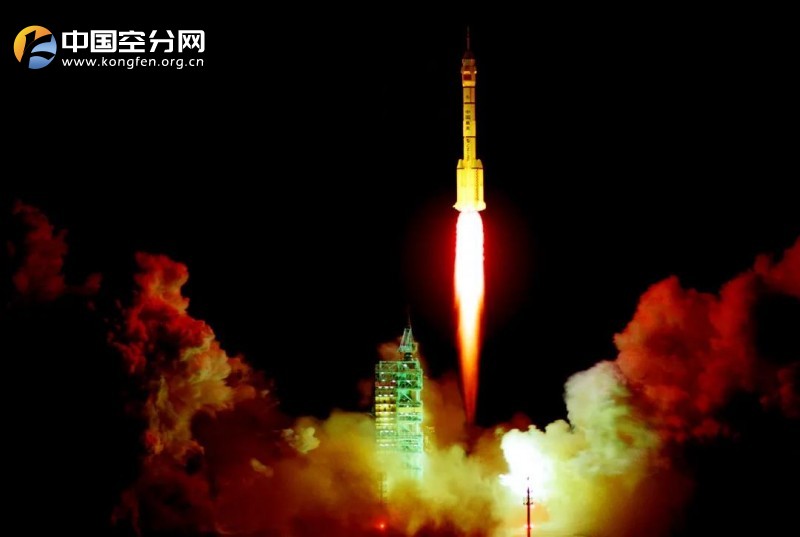

中國航天事業經歷了艱苦創業、配套發展、改革振興和走向世界等重要時期。1999年11月20日至21日,中國成功發射并回收了第一艘“神舟”號無人試驗飛船,中國發展載人航天事業邁出了重要一步,成為中國航天史上的一座里程碑。

這一年,作為航天分系統中不可或缺的組成部分,航天制氧伴隨著職能使命拓展,緊跟航天事業發展步伐,搶抓機遇,迎接挑戰,開啟了新一輪的裝備革新和技術升級。

1999年5月,新上裝備第三代空分設備由杭州制氧機集團制造完成。制氧廠空分班班長付立清帶領技術人員睡悶罐車、啃方便面,歷時兩個月的鐵路運輸,將超限裝備經徐州、過石家莊,繞道北線運回制氧廠。至此,制氧廠完成了核心裝備由進口到國產,由國產到技術升級的裝備發展變革,滿足了日益凸顯的高密度航天發射液氧、液氮保障需求。

“把最美的年華留在大漠戈壁,讓火紅的青春照亮飛天之路。”山東省德州市城市管理局園林綠化服務中心養護管理二大隊班組長程得錦,在城市綠化養護崗位上工作整整10年,連續7年被評為先進個人。身邊的同事都知道這個“中年大叔”干工作嚴謹細致,富有創造力。而不為人知的是他作為第三代空分設備主操作手十多年的航天制氧經歷。

1997年,程得錦參加工作來到戈壁山溝的制氧廠,時值制氧廠新裝備上馬前的調研論證階段。可以說,他是同新空分設備一同成長起來的第三代制氧人。

和程得錦交談,他說話鏗鏘有力,嗓門大,語速奇快,雷厲風行的性格不減當年。他告訴筆者,第三代設備相較于第二代設備最大的區別在于將臥式空壓機改進為立式結構,占地面積縮小;運行壓力由20MPa降低到0.6MPa,設備由高壓運行轉到低壓運行,安全系數大幅提高;工藝流程進一步簡化的同時,配備了50立方低溫液氮貯罐,在節能降耗,提高產品質效和貯存能力方面,有了非常大的提升。

新裝備需要與之匹配的技術人才。為了搞懂新設備原理,程得錦和其他技術人員一樣,跟在廠家師傅后面,從早到晚,寸步不離,一邊搬運設備、焊管路,一邊請教設備問題。師傅們下班,他們就拿著圖紙一根管路一根管路跑流程。

1999年12月,設備試車一次成功,各項指標達到出廠設計要求。第三代空分設備開始陸續為“神舟”系列及各類衛星發射任務提供氧氮保障。

2003年10月15日,“神舟”五號載人飛船發射成功,實現了中華民族千年飛天夢想。制氧廠圓滿完成了航天員楊利偉太空活動所需呼吸用氧的生產。

進入新世紀,工作環境對人體的影響逐漸引起人們的廣泛關注。而制氧廠從建廠之初,一代代制氧技術人員始終處在高噪音、低溫、高壓的惡劣工作環境中,存在火災爆炸、凍傷、窒息、噪音、機械傷害等多種危險危害因素。

畢業于重點大學自動化專業的工程師溫文對改善制氧廠工況環境產生了濃厚的興趣。他們前期嘗試采用穿戴防護裝具、消除噪音源、安裝防護設備等多種途徑試圖解決現實問題,但都被自我否定。最終,他們大膽提出改造主體裝備,通過建立第三代空分設備自動化遠程控制系統,將操作人員撤出設備現場,從而降低惡劣環境對人體的影響。

為了論證方案的可行性,溫文帶領技術骨干整天泡在廠房收集裝備資料,通宵達旦擬制方案,設計開發軟件系統,反復進行理論驗證,一份關于空分設備集散控制系統的研究報告,通過了專家組的一致認可。

空壓機技師程曉城對于設備改造的回憶是從“苦澀”開始的。設備改造前,首先要將20多米高的矩形冷箱中的保溫材料全部清出,再對各部件的手動控制閥門更換為氣動裝置,在儀器儀表部位加裝自動化設備,并通過線路將操作終端集中在控制中心,而前期的設備清理工作落在了程曉城他們班組身上。

“穿好密閉防護服,普通口罩和防塵口罩疊在一起用,再戴上防護眼鏡,即便這樣全副武裝,像粉塵一樣的填充物還是無孔不入,讓眼睛和口鼻有一種灼痛的刺激感。”程曉城回憶,2011年,第三代空分設備自動化改造正式進入實施階段,一方面要保證發射場用氣充足,一方面還要在設備大修的時機實施改造項目,施工周期非常緊張。

面對這種任務量大、對身體又有損害的任務,程曉城帶領黨員骨干三人一組,輪番作業。中午送飯吃,晚上加班干。困了累了,他們就和著防護服就地躺一會兒,始終保持清理工作不停歇,幾天時間便快速掃清了設備改造障礙,為施工爭取了寶貴時間,這給全廠人員極大的鼓舞。

“再苦再累想想咱們老前輩,我們吃的這點苦根本不算什么。”清理工作完成,程曉城又作為自動化改造核心設備組成員,同儀表控制、質量控制、軟件設計等各組密切配合,全面推動改造施工落實落地。

2011年底,第三代空分設備自動化改造順利完工。“苦澀”換來了“甘甜”。讓程曉城沒有想到的是,設備不僅實現了自動化遠程控制,操作模式也發生了巨大變化。一個班次12名操作手減少為6人,主操作手的培養周期也從2年縮短到6個月。“驚喜”遠不止這些,改造后的裝備生產出的液氧純度達到99.99%,遠超設備出廠時的99.5%,液氮純度從99.99%提升到99.999%。

在廠房的安全通道上方,張貼著“連續作戰,不怕疲勞,集智攻關,敢于勝利”16個鮮紅大字,這是老一代制氧人在長期工作實踐中凝練出的航天制氧精神。幾十年后的第三代制氧設備自動化改造,廣大技術人員所表現出工作干勁和精神境界,再一次與這種精神契合。

深情地回望航天事業的發展史,是一個又一個艱苦創業、默默奉獻的傳奇故事。現如今,制氧廠房仍然發揮著保障航天發射氧氮生產的重要功能,而作為航天城的一座工業遺產,制氧廠已然成為集航天文化傳承、航天歷史記憶、航天知識傳播于一體的航天“網紅打卡地”,成為一代代航天人寶貴的精神財富。

深遠地向前眺望,制氧廠的開機生產功能終將被更加先進的制氧裝備所取代,但航天制氧裝備的革新史,這一長久保留下來的紅色資源,能讓航天文化歷久彌新,永續發展,深深的影響著新一代航天人。